Путь предков глазами героя: путешествие космонавта Ивана Вагнера из Великого Новгорода к Белому морю

Герой России, лётчик-космонавт РФ Иван Вагнер после завершения космического полёта и прохождения реабилитации отправился в уникальную экспедицию на каяке, которая повторяет древний водный маршрут торгового пути новгородцев, соединяющий Ладогу и Белое море через реки и озера.

Герой России, лётчик-космонавт РФ Иван Вагнер после завершения космического полёта и прохождения реабилитации отправился в уникальную экспедицию на каяке, которая повторяет древний водный маршрут торгового пути новгородцев, соединяющий Ладогу и Белое море через реки и озера.

Всего за 35 дней Иван и его брат Дмитрий Барабанов преодолели на каяке расстояние в 1523 км. Их маршрут выглядел так: река Волхов – Ладожское озеро – река Свирь – Онежское озеро – река Водла – река Черева – Кенский тракт – озеро Волоцкое – река Волошева – река Поча – Кенозеро – река Кена – река Онега – Емецкий волок – река Емца – река Северная Двина – Белое море. За время пути братья успели не только испытать себя на прочность, но и ближе познакомиться с жителями Русского Севера и рассказать об исторических особенностях земель, вдоль которых проходила экспедиция.

В преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, мы поговорили с Иваном Вагнером об уникальном проекте «Путь предков» и задали ему вопросы о ходе экспедиции, особенностях подготовки к ней и о впечатлениях космонавта:

– Иван, как зародилась идея создания этой экспедиции, и что она значит именно для Вас?

– Иван, как зародилась идея создания этой экспедиции, и что она значит именно для Вас?

– Идею подарил мой отец: в своё время он рассказал мне про книгу архангельского историка Николая Макарова «Земля Плесецкая», в которой описывается весь путь, которым шли новгородцы, начиная с X века, на Север, к Белому морю. Я с детства занимаюсь водным туризмом, поэтому мне стало интересно пройти по маршруту, по которому, оказывается, ходили уже тысячу лет назад. И вот так потихоньку начал разрабатывать план. Году в 2015 я изучил карты, всё измерил и понял, сколько примерно времени это может занять, сколько километров придётся пройти, по каким рекам и где будут волоки. Ну и около 10 лет я держал эту идею в голове. В прошлом году позвонил брату, он тоже с детства сплавляется, а также имеет опыт организации крупных соревнований, поэтому был уверен, что мы справимся. К счастью, Дима быстро согласился, таким образом, у нас сформировался сильный экипаж. Вот так в июле прошлого года и началась активная подготовка к этому проекту.

– Почему Вас заинтересовал именно исторический маршрут, а не просто экспедиция по живописным местам?

– Я с детства любил историю, но в какой-то момент стал погружаться в неё более осознанно. А в этом проекте соединились и география, и история. Поэтому стало интересно пройти именно через мои родные места, по рекам, по озерам и рассказать их историю. За время экспедиции я сам узнал много нового: например, на земле, где стоит деревня, в которой я рос, и деревушки вокруг, оказывается, уже более 3 тысяч лет назад были стоянки или древние поселения. Представляете, там была жизнь, это же здорово! Я там бегал, купался всё детство и даже не задумывался об этом.

– Мы привыкли передвигаться из города в город на машине/самолёте/поезде. А Вы прибыли в родной Североонежск по воде. Может быть, с воды город открывается с новой стороны?

– На самом деле, я сплавлялся там с детства, и свой посёлок видел с воды много раз. Тут скорее интересно другое – ведь раньше дорогами были именно реки, как летом, так и зимой, когда по льду передвигались на санях. И люди расселялись вдоль рек, ставили там дома, строили целые деревни. Вода – это была целая транспортная система, поэтому самые обжитые места у нас в стране находятся вдоль рек и озер. Сейчас их никто не воспринимает как дороги, хотя в 30-е годы даже Беломорско-Балтийский канал строили именно по этим волокам. И во время экспедиции мы как раз осознали, что реки – это система трасс, вдоль которых кипела жизнь не только из-за торговых отношений. Например, мы поднимались по реке Водле, и перед деревней Кубово нам пришлось преодолеть длинный и сложный для обноса порог: было тяжело, потому что там много камней, скал, и всё поросло лесом. А выше стоит деревня, и теперь мы понимаем, почему: скорее всего, там жили люди, которые как раз и работали на волоке, строили дорогу и обслуживали её. Вот, чем интересна наша экспедиция – это новый взгляд на обыденные вещи.

– К слову о волоках, иногда приходилось нести байдарку на себе. Вы рассказывали, что на Емецком волоке вместо запланированных 10 км пришлось преодолеть целых 15 км в поисках более удобной дороги. Как не сдаться и не упасть духом в такой момент, ведь Вы рассчитывали преодолеть этот путь быстрее?

– К слову о волоках, иногда приходилось нести байдарку на себе. Вы рассказывали, что на Емецком волоке вместо запланированных 10 км пришлось преодолеть целых 15 км в поисках более удобной дороги. Как не сдаться и не упасть духом в такой момент, ведь Вы рассчитывали преодолеть этот путь быстрее?

– Я понимаю, что есть расчёт, а есть реальность, и они могут отличаться друг от друга. На самом деле, мы прошли всего 2 км лишних: пока нашли выход на нужную нам лесную тропу, немного ушли по лесной дороге в сторону, поняли, что не туда идём и вернулись обратно. А остальные 13 км шли нормально, просто дополнительные километры нашагали из-за того, что идти прямо по лесу было невозможно: приходилось то подниматься на горбыш, то спускаться к болоту.

– Экспедиция была полна впечатлений, например, на мысу «Бесов нос» Вы наблюдали «кровавую» луну. А какие ещё запоминающиеся моменты были на вашем пути?

– Наблюдать «кровавую» луну было действительно интересно. Там место очень древнее, некоторым рисункам около 5–6 тысяч лет. И сам ландшафт очень красивый: мыс «Бесов нос», озеро и еще несколько мысов, расположенных как островки. Сразу после заката поднялась красная Луна: не всегда она появляется прямо напротив Солнца.

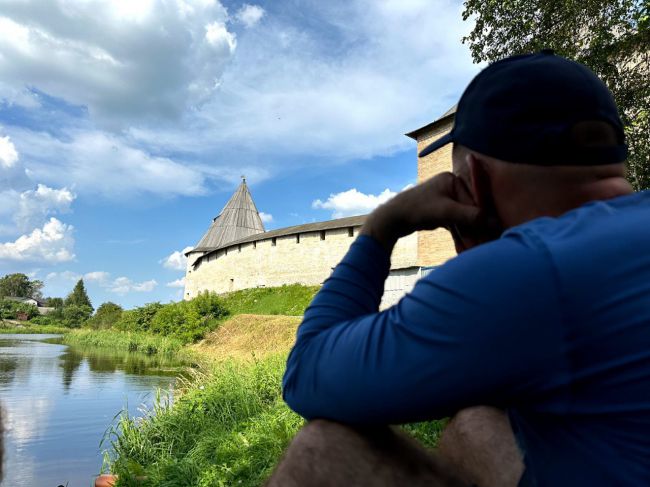

А вообще интересных мест было очень много. Мне очень понравилось в Великом Новгороде, особенно музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». Ещё крепость в Старой Ладоге очень красивая, особенно когда с воды заходишь, открывается вид на мужской монастырь, а чуть дальше виднеются башни Староладожской крепости.

А вообще интересных мест было очень много. Мне очень понравилось в Великом Новгороде, особенно музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». Ещё крепость в Старой Ладоге очень красивая, особенно когда с воды заходишь, открывается вид на мужской монастырь, а чуть дальше виднеются башни Староладожской крепости.

Старая Ладога – это место, где зарождалась государственность на Руси. Самые древние находки там датируются 750-ми годами н.э. – крепости тогда ещё не было, но поселения уже появились. Это был город, в котором проживали и строили торговые отношения и финно-угорские племена, и варяги, и славяне, поэтому неудивительно, что благодаря такому культурному обмену там появлялись более крупные поселения.

Недалеко от Старой Ладоги была древнейшая каменно-земляная крепость – Любшанская. То есть там был вал, облицованный камнем, а сверху на нем стоял деревянный частокол. Причем ширина вала составляла несколько метров, а высота доходила до 2–3 метров. А сама крепость там появилась, судя по раскопкам, на рубеже 7-8 веков. И она старше Старой Ладоги на полвека.

– Вы говорили о том, что экспедиция дала возможность не только лучше узнать историю этих мест, но и показать туристический потенциал региона. Какие места Вы бы посоветовали посетить?

– Конечно, Новгородская и Ленинградская области – это места притяжения туристов, точно так же, как и Карелия. А вот в Архангельскую область люди ездят не так часто, хотя у нас есть, что посмотреть, поэтому мы и хотели «подсветить» эти места. Например, Кенозерье – Кенозерский национальный парк, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я бы также посоветовал пройти по рекам Онега и Емца – это очень живописные места, а также река Водла, которая не известна широкой публике. И ещё, наверное, Северная Двина – река с высокими берегами и красивыми видами.

– Есть ли у Вас проекты новых экспедиций? Может, новые направления или виды транспорта?

– Я пока думаю, но скорее всего направление тоже будет северное, просто, возможно, по новым водным маршрутам. Также можно выбрать другое плавсредство. Идей много, но на их реализацию нужно время, потому что это очень трудоёмкий процесс, хотя результат того стоит.