Подготовка космонавтов по всем этапам развития программы «Союз» проводилась в Центре подготовки космонавтов на специализированных тренажерах. Тренажеры позволяли имитировать полет на транспортном корабле "Союз", в том числе управление его движением и бортовыми системами (как экипажем, так и от наземного Центра управления полетом, в штатных режимах и аварийных ситуациях) на всех этапах полета, начиная от предстартовой подготовки ракеты-носителя и заканчивая посадкой спускаемого аппарата на поверхность Земли.

Подготовка космонавтов на тренажере космического корабля "Союз" позволяла получить представление и отработать навыки на этапах:

• предстартовой подготовки транспортного корабля;

• выведения на орбиту;

• автономного орбитального полета;

• сближения, причаливания и стыковки с орбитальной станцией;

• маневры на орбите в связке со станцией;

• расстыковки со станцией;

• спуска с орбиты в автоматическом и ручном режимах;

• приземления.

Программа «Союз» имеет большую историю и несколько этапов развития.

Первый этап (1962-1965) - начальная разработка корабля в рамках программы облета Луны. В 1962 году в ОКБ-1 под руководством С.П. Королева начал проектироваться ракетно-космический комплекс, состоявший из трех кораблей: 7К, 9К и 11К. Данный проект получил название «Союз» и осуществлялся с целью пилотируемого облета Луны. Корабль 7К предназначался для выведения космонавтов на орбиту Земли, стыковки с кораблем 9К, пилотируемого облета Луны в составе комплекса кораблей 7К-9К и возвращения космонавтов на Землю в спускаемом аппарате корабля 7К. Корабль 9К представлял собой разгонный ракетный блок с двигательной установкой, которая обеспечивала выведение комплекса 7К-9К на траекторию облета Луны. Корабль 11К - танкер, который после выведения на орбиту должен был стыковаться с кораблем 9К и заправлять его компонентами топлива, а после этого отстыковываться. Все корабли должны были выводиться на орбиту ракетой-носителем «Союз»: сначала - не заправленный топливом корабль 9К, затем - последовательно 4 корабля-танкера 11К и только после этого корабль 7К с экипажем. Для сборки комплекса 7К-9К требовалось 6 пусков ракета-носителя.

В 1965 году, в связи с принятием новой программы облета Луны - «Л-1», проект «Союз» (в это время проект «Союз» находился на стадии проектирования) был переориентирован на создание пилотируемого орбитального корабля, который получил обозначение 7К-ОК и унаследовал название от проекта. Разработка кораблей 9К и 11К была прекращена.

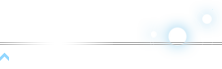

Второй этап (1965-1970) - создание и эксплуатация орбитального корабля «Союз». Корабль 7К-ОК «Союз» имел также обозначение 11Ф615 и предназначался для орбитальных автономных полетов космонавтов, отработки операций маневрирования и стыковки на земной орбите, а также для проведения некоторых экспериментов.

Корабли 7К-ОК были двух типов: 7К-ОК (А) с активным стыковочным узлом в виде штыря и 7К-ОК (П) с пассивным стыковочным узлом в виде конуса. Стыковочные узлы не имели внутреннего переходного люка-лаза. Космонавты имели возможность перехода из одного корабля в другой через открытый космос в скафандрах «Ястреб» с автономной ранцевой системой жизнеобеспечения. Бытовые отсеки кораблей использовались при этом в качестве шлюзовых камер. Космонавты совершали полеты без спасательных скафандров (в полетных костюмах).

Орбитальный корабль «Союз» (7К-ОК)

|

|

Первый испытательный беспилотный полет 7К-ОК состоялся 28-30 ноября 1966 года ("Космос-133»). Первый пилотируемый запуск корабля состоялся 23 апреля 1967 года (корабль «Союз-1»). Всего было запущено 16 кораблей «Союз» модификации 7К-ОК: 8 беспилотных и 8 пилотируемых. Основные результаты этого этапа: были отработаны операции маневрирования, поиска, сближения и стыковки на орбите Земли космических кораблей как в автоматическом режиме, так и в пилотируемом. Кроме того, были выполнены некоторые эксперименты, в частности, на космическом корабле «Союз-6» с помощью установки «Вулкан» впервые проводились сварочные работы, а на космическом корабле «Союз-9» был совершен длительный космический полет (более 17 суток).

Третий этап (1969-1981) - создание и эксплуатация транспортного корабля «Союз». В 1969-1970 г.г. была создана транспортная модификация корабля «Союз» - 7К-Т для доставки экипажей на долговременную орбитальную станцию «Салют» и орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз». Корабль 7К-Т имел обозначения: для долговременной орбитальной станции - 11Ф615А8, для орбитальной пилотируемой станции - 11Ф615А9. На корабле 7К-Т устанавливался только активный стыковочный узел с переходным люком-лазом, который позволял космонавтам переходить на борт орбитальной станции, не выходя в открытый космос. В связи с гибелью экипажа космического корабля «Союз-11» из-за разгерметизации спускаемого аппарата было решено ввести для космонавтов спасательные скафандры «Сокол-К». После доработки корабля (1971-1972 г.г) из-за ограничений по массе экипаж был уменьшен до двух космонавтов (до этого экипаж состоял из трех космонавтов, которые летали без скафандров).

Кроме того, в 1972 году на базе корабля 7К-Т было начато создание модификации - 7К-ТМ (11Ф615А12 или 11Ф615М) для советско-американской программы «ЭПАС». Корабль 7К-ТМ имел стыковочный узел андрогинного типа с люком-лазом. Андрогинный стыковочный узел мог использоваться как в активном, так и в пассивном режимах. Всего было запущено 38 кораблей «Союз» модификации 7К-Т и 7К-ТМ: 31 пилотируемый (один из них в 1975 году совершил суборбитальный полет из-за аварии ракеты-носителя) и 7 беспилотных.

Основные результаты этого этапа: корабли обеспечивали доставку советских и международных экипажей (по программе «Интеркосмос») на орбитальные станции «Салют-1, -3, -4, -5, -6» и их возвращение на Землю, была осуществлена стыковка космического корабля «Союз-19» с американским космическим кораблем «Аполлон» (программа «ЭПАС»).

Четвертый этап (1967-1977) - создание корабля 7К-С.

В ноябре 1967 года в ЦКБЭМ (бывшее ОКБ-1) под руководством Главного конструктора В.П. Мишина началось проектирование модификации корабля «Союз» - 7К-С, получившей обозначение 11Ф732. Корабль 7К-С проектировался как транспортный корабль, который должен был стыковаться с орбитальным кораблем ОК-ВИ, который разрабатывался в ЦСКБ, и доставлять на него двух космонавтов для проведения военных экспериментов. На бытовом отсеке корабля 7К-С планировалось устанавливать экспериментальное стрелковое и ракетное вооружение. В автономных полетах 7К-С планировалось провести отработку и испытания ракет класса «космос-космос». Корабль 7К-С обладал возможностью экстренного отделения бытового отсека на орбите Земли в случае возникновения неполадок в системах вооружений. В 1974 году ЦКБЭМ завершило создание 7К-С. Были изготовлены три летных корабля и в 1974-1976 г.г. проведены летно-конструкторские испытания (ЛКИ) данного корабля в беспилотном варианте («Космос-670», «Космос-772» и «Космос-869»).

Пятый этап (1977-1986) - эксплуатация корабля «Союз Т».

После нескольких испытаний космического корабля 7К-С он перестал использоваться и был вскоре модифицирован в транспортный корабль 7К-СТ, получивший название «Союз Т» («Союз» - транспортный) для доставки экипажей на орбитальные станции. В отличие от 7К-С на корабле 7К-СТ были установлены солнечные батареи. Кроме того, была модернизирована система жизнеобеспечения, позволившая увеличить численность экипажа до трех человек. Летно-конструкторские испытания корабля 7К-СТ начались в 1978 году запуском беспилотного корабля, получившего название «Космос-1001».

В систему управления кораблей 7К-С и 7К-СТ была введена бортовая ЦВМ, позволявшая все этапы полета выполнять как в автоматическом режиме, так и с участием экипажа. Для экипажей корабля «Союз Т» были разработаны скафандры новой конструкции «Сокол-КВ». Всего было запущено 3 беспилотных корабля 7К-С и 17 кораблей «Союз Т»: 14 пилотируемых и 3 беспилотных. Запуск одного пилотируемого «Союза Т» не состоялся из-за пожара ракеты-носителя на стартовой позиции (в сентябре 1983 г.). Космонавты были спасены с помощью системы аварийного спасения.

Основные результаты этих этапов: был создан усовершенствованный транспортный корабль, который обеспечивал доставку советских и международных экипажей на орбитальные станции «Салют-6 и -7».

Шестой этап (середина 1980-х - 2002) - эксплуатация корабля «Союз ТМ».

В 80-х годах корабль «Союз Т» был модернизирован и получил название «Союз ТМ» («Союз»-транспортный модернизированный). На корабле «Союз ТМ» установливалась новая система сближения и стыковки «Курс» вместо системы «Игла». Были усовершенствованы двигательная установка, система радиосвязи, система аварийного спасения, парашютная система, двигатели мягкой посадки, бортовая ЦВМ и другое. Расчетная продолжительность полета корабля в составе орбитальной станции - 180 суток. Масса космического корабля - 7 тонн, длина космического корабля - 6,98 метра, максимальный диаметр - 2,72 метра. Космонавты совершали полеты в скафандрах «Сокол-КВ».

В конце 1980-х годов была создана модификация «Союза ТМ». На этой модификации устанавливался андрогинно-периферийный агрегат стыковки АПАС-89. Этот вариант корабля был создан для использования в качестве корабля-спасателя для экстренной эвакуации экипажа орбитальной станции «Мир» или корабля «Буран». В 1992 году на базе корабля «Союз ТМ» началось создание новой модификации - корабль-спасатель ACRV для международной космической станции «Альфа».

Седьмой этап (2002 г. – до настоящего времени) – создание и эксплуатация корабля «Союз ТМА».

РКК «Энергия» начала разрабатывать космический корабль «Союз ТМА» в 1995 г. по заказу NASA для расширения диапазона антропометрических параметров его экипажа. В летавший тогда «Союз ТМ» не помещались очень многие американские астронавты. Буква «А» в названии как раз и обозначала «Антропометрическая модификация». «Союз ТМА» отличали модернизированные кресла (новый вариант «Казбек-УМ» был длиннее на 50 мм), новые амортизаторы для них, а также новый уменьшенный по высоте пульт управления «Нептун-МЭ», изготовленный с использованием современной элементной базы. Кроме того, была изменена компоновка в подкресельной зоне с целью понижения уровня установки оборудования и приборов. Кабина экипажа была расчищена от выступающих элементов.

Все эти доработки позволили расширить антропометрические параметры членов экипажа до согласованных с NASA показателей. В корабле «Союз ТМ» могли разместиться космонавты, имеющие рост стоя в пределах 164-182 см, рост сидя 80-94 см и массу 56-85 кг. Для ТК «Союз ТМА» эти параметры составили соответственно 150-190 см, 80-99 см и 50-95 кг.

Кроме того, при создании «Союза ТМА» была доработана оболочка корпуса СА, изменена прокладка трубопроводов и кабелей, разработан новый холодильно-сушильный агрегат, модернизирована система управления спуском. Почти все новые и доработанные системы имеют летный ресурс 1 год. Для снижения на 30% уровня ударных перегрузок, действующих на экипаж при приземлении, были модернизированы двигатели мягкой посадки (ДМП) и доработана автоматика системы приземления. Два из шести ДМП имели секционированный заряд, и поэтому они могли обеспечить несколько разных уровней тяги. Это, в свою очередь, позволяет выбрать наиболее оптимальный режим мягкой посадки в зависимости от конкретной массы СА.

Параллельно с эксплуатацией «Союза ТМА» разрабатывалась новая модификация корабля - «Союз ТМА-М». В новом корабле заменены бортовые приборы системы управления движением и системы бортовых измерений; расширены функциональные возможности корабля в части управления бортовыми системами и более глубокой интеграции с БВС Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) при использовании мультиплексного канала обмена. Также незначительные изменения коснулись практически всех систем корабля.

Основные результаты этапа: корабли обеспечивали и обеспечивают доставку советских/российских и международных экипажей на орбитальный комплекс «Мир» и Международную космическую станцию.

Таким образом, корабли «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Союз ТМА» и «Союз ТМА-М» – это многофункциональные многоместные пилотируемые космические корабли. Внешне они очень схожи. Имеют одну и ту же конструктивную компоновку и примерно одинаковые габаритно-весовые характеристики. Все корабли состоят из трех отсеков: бытового отсека, спускаемого аппарата и приборно-агрегатного отсека. Все корабли «Союз» выводились и выводятся на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз».